名字会影响一个人的仕途吗?外交家用亲身教训告诉你

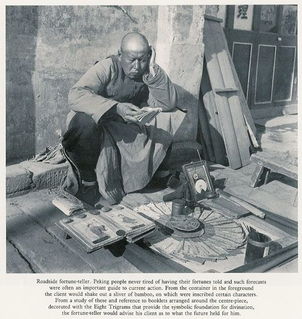

18岁时,飞春读传曾求人预测过人生前途,一个老奶奶看了看我的手掌,讷讷地说,我将有4个孩子。可到目前我40岁了只有2个,所以我对预测大师保持敬畏。决不去和人家聊天。

今天说的外交家是另一回事,他会预测,且精准。更有趣的是,他曾因为自己的名字导致一段失误的仕途,之后他便改名了。微观层面的预测,他明显不是行家。

王大桢是湖南省醴陵市北乡七里山人。17岁入同盟会,立志推翻晚清,改造中国,后随波入流,19岁成为员。

改变其一生的经历,是23至28岁时,2次到日本留学。一次是在日本陆军军需学校,一次是在东京帝国大学。可见其家境不错,留学归来,自然成为头戴礼帽、身穿西装革履,手持文明棍的社会名流。

靠留洋一年半载一跃成所谓上层“文明公知”的,不占少数,不学无术,靠镀金生活,文明棍上指点江山,八字胡里崇洋媚外,此类人即为后来的“臭老九”鼻祖。

同样是去日留学,他没有把大把大把的时间用在赏樱花、游富士山,或泡在男女共浴的日本澡堂里,而是泡在了书店、图书馆,钻在了日本文化历史的书堆里。

尤为“瑕癖”的是,他喜欢收集日本朝野阴谋侵华之确凿证据。“搜集日本政府禁毁的各类书刊,得以略窥日本伪造历史的经纬。”遇到珍本,“不惜充斥私资以储集之”。

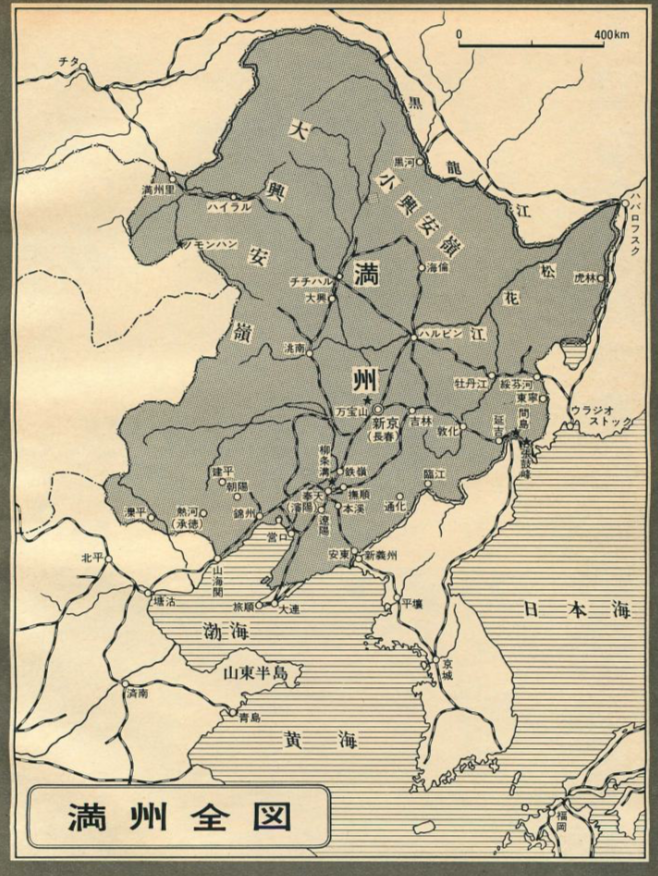

多数人的眼中,日本侵华或源于1931“满洲事变”,或早几年的日俄战争,或更早的甲午海战马关条约。但王大桢看来,日本野心滥觞远不止在这个范围,而是幕府时期的将军织田信长、丰臣秀吉。

1828年日本酿造济南惨案,阻北伐意修约,35岁的外交界新星、中将总参议王大桢,奉命赴日本游说,凭三寸不烂之舌,“从日本自身问题入手,动摇其自信”。

翻开鲜为人知的外交历史中,可见王大桢参与了从1918年到1937年几乎所有对日重要活动:华盛顿9国会议、鲁案处理、国联李顿调查团、国联大会、日内瓦世界裁军大会……

“日本作为新兴资本主义国家,工业兴盛了,然而国土狭小,物产不丰,市场又小……日本一心向往扩张才有出路。欲东向或南进,均受制于英法美,惟有视我东北三省为禁脔,向中国扩张侵略作为其既定国策……”

●1937年5月,王又向国民政府呈送情报,说英法苦于希特勒崛起,而无暇东顾,日本趁机向中国大举侵略扩张。

6月,近卫文麿上台,王又指出:“近卫文麿首相为仅次于天皇之大地主阶级,而关东军、少壮军人积极推行之扩张侵略战争,对国内大地主阶级有巨大利益,将支持这一战争。”

2次精准的分析,都被他一语成谶。七七事变后,他被国民政府召回国,专职搞决策咨询,成立了军事委员会国际问题研究所,专门提供日本情报。

在后来的珍珠港事件、日本投降等重大事件中,王对日本谍报工作均有精准的预测,对中国抗战和对外决策,立下奇伟巨功。

有一则轶事是,当年精准九一八事变之后,国民政府曾授他以外交部常务次长一职。但因名字搞错而错过良机。

那时,他在张的手下任东北外交研究委员会委员,主编《外交杂志》。政府在决意任命时,没有出具公文或“手谕”,只是口头传达上面的意思,而经办人对蒋的宁波话又听不清,只记得“此人是东北方面人士”。

王大祯是湖南人。经办人在东北人中查来查去,没有查到王大祯的名字。却发现有一个外交界的“王家桢”,意为“蒋欲安抚东北人士记错,遂发表王家桢为常务次长”。

说来也巧,王家桢,比王大桢小4岁,黑龙江双城人,经历跟王大桢差不多,也是留学日本,并在外交界工作,且在九一八前后跟随张学良工作。这也难为经办人,口头上听不清,领导意思只有靠悟,所以错推了王家桢。

一字之差,阴差阳错,导致王升常务晚了两年,王后来知晓就里后,引为恨事,愤然改字行,弃用“王大桢”,而叫王芃生。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:小编,转转请注明出处:https://www.yingzhewang.com/dongcha/1977.html