揭秘与毛主席延安纷争的内幕

率领的红一军团先后参加了毛主席直接指挥的吴起镇、直罗镇战役,并取得辉煌战果。 尽管和他在长中一样机智灵活,指挥若定,但他的情绪阴沉、性格阴鸷妨碍了 毛主席 对他作更高的评价。

相反,对于彭德怀的豁达乐观、立场坚定,在关键时刻所起的决定性作用, 毛主席十分欣赏,并在举止言谈中不时表现出来。

毛主席能诗善词,他的诗词常被人们当作无上褒奖,传遍全军,在他麾下的、彭德怀、黄公略三位著名战将中,有二位曾出现在他的诗篇中。

彭德怀自不必说,对于黄公略,《蝶恋花·从汀州向长沙》中有“赣水那边红一角,偏师借重黄公略”之誉;《渔家傲·反第二次大“围剿”》中更有“枯木朽株齐努力,枪林逼,飞将军自重霄入”的夸赞。

这无疑使毛主席十分自豪。由于长征的成功,他作为全党、全军领袖的地位也更加牢固。他满怀地歌颂了长征:

十二个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地下几十万大军围追堵截,路上遇着了说不尽的艰难险阻,我们却开动了每个人的两只脚,长驱二万余里,纵横十一个省。

可是对毛主席给予长征的评价不以为然,他一直不认为长征是胜利之举,相反还把长征说成是“一场败仗后的溃逃”。

当时的心情并不难理解。作为中国大本营的陕北虽然地域如同信天游一样悠远辽阔,军事态势也较以前有利,但陕北的经济、文化如同那“兰花花”一样凄凉、落后、贫乏。

映入眼帘的,是寒风暴虐中的几座破窑洞,荒原上是一望无垠的尘土。天是黄的,地也是黄的,的心如同浇了一瓢凉水,寒透了。

1935年12月中旬,中央局在召开瓦窑堡会议前夕,曾征求各军团领导干部对战略问题的意见。藉此机会,写信给毛主席,要求带领队到陕南去打游击。

他深深意识到,在的身边,他永远只能当一只乖巧的狐狸。 这次,他渴望能够独闯天地,成为一只啸傲山林的百兽之王。为此,他在信中称,开辟陕南比在陕北巩固和扩大根据地更重要,更有意义。

“又摇晃起来了。”毛主席目光敏锐,洞察一切。他看出了的心思,严厉地批评了的悲观思想,指出他同中央有分歧,并希望他及早改变主意。

当时的战略态势是十分明显的,向南发展,就要同东北军和西北军打仗,而且陈诚在洛阳及其以西地区控制了三个军,放在机动位置上,专门用来对付红军。

南进的要求遭到 毛主席批评以后,他没有就此断绝念头。几天后,他又在一封电报里和 毛主席软磨硬争,仍说“我还在期待中央批准我打游击战争”。

聂荣臻比大好几岁,在黄埔军校和武汉军委分别担任过的老师和上级,一身兼兄长、师长和政委三重关系。他劝说: “我们只有这么一点部队,只保有这么一点骨干,你能带多少出去呢?你带多了,我们这里能维持下去吗?我们这个根据地能维持下去吗?”

和聂荣臻共事六年来,争论不断。从没赢过他,他总感觉聂荣臻以大自居,居高临下,说话不十分入耳。 但他又无可奈何,因此发生争吵时,对聂荣臻的话总是一只耳朵听,一只耳朵出。

聂荣臻见脸色不好看,于是放慢语调,和言悦色地说: “你不要小看目前这几个破窑洞,它终归是个根据地,是我们的落脚点,我们不是经过两万五千里才找到了这几个破窑洞吗?你去陕南,搞不好,连破窑洞也找不到。你别以为四方面军曾经从那里经过,打过游击,条件会好,我看综合各方面条件来看,不见得一定会强过陕北。”

对这些批评和劝告,他素来不屑一顾。只相信自己,“人的上帝是自己”,这是他多次重复过的一句引以为训的格言。

在谈论战争和指挥艺术时,曾经这样讲: 只要有信心,就会胜利。你必须尽可能少依赖别人。不管别人是多有经验,力量有多大。这就是要领。

由此可以看出,的性格中充满了自满、自信,有时甚至是倔犟。一旦形成自己的观点、看法和思想,他就不轻易放弃,不轻易退却,这使他在跟随 毛主席的漫长岁月中经常与 毛主席发生冲突,思想上经常产生歧义。

这次,关于率部单独到陕南打游击的想法未能坚持下去,最终放弃了。究其原因,主要是由于张浩以国际代表身份突然来到陕北的缘故。

1933年,张浩化名李复之赴莫斯科,担任了中国党驻国际代表团成员和中华全国总工会驻赤色职工国际的代表。

在莫斯科,张浩参加了国际1935年召开的第七次代表大会,并参予制定了在中国建立统一战线的总政策。

为了传达国际对中国党的指示,恢复已经与中断了一年多的电讯联系,国际决定由代表人回国,担当此重任。

但从蒙古入境却要穿过浩瀚的沙漠,闯过层层关卡。最为艰难的是,回国的人身上不能带一片纸一封信,必须把所有文件印记在脑海中,抵达陕北后再口述出来。

因此,派回国的人一定要立场坚定,勇敢机智,有应付敌人的丰富经验。同时,此人还要在中内有一定声望,被国内同志所熟悉和信任。

张浩花了半个多月的时间,把国际第七次代表大会的主要文件和国际对中央的指示背熟,然后取道回国。

这不仅仅是由于他全面地传达了国际关于在中国建立抗日统一战线的指示,更重要的,还在于他代表国际强有力地支持了以为首的党中央,巩固了 毛主席在党中央的领导地位,批判了张国焘的主义错误,为两个方面军的再度会师奠定了基础。

张浩回到陕北党中央之前的1935年9月, 毛主席带中央红军北上后,张国焘一意孤行,带领红四方面军和原属红一方面军的第五军团 (军团长董振堂)南下,并于10月5日在 (四)川 (西)康边界卓木碉另行成立“中央”、“中央政府”和“”,通令撤销、周恩来、博古、洛甫等人的工作和通缉杨尚昆、叶剑英。

(一)此间用中央、中央、中央政府、、总司令部等名义对外发表文件,并和你们发生关系;

1936年1月6日,张国焘打电报给张浩,攻击党中央的路线是“机会主义的退却逃跑路线”,要求张浩转告国际承队他的第二中央。

张国焘的电报和他另立中央的消息在陕北传开后,党内一阵哗然。张国焘的行为激怒了等高层。

1月22日,中央作出了《关于张国焘同志成立第二“中央”的决定》,电令张国焘立即取消他的“中央”机关和“中央”政府。

(甲)国际完全同意于中国党中央的路线,并认为中国党在国际队伍中,除联共外是属于第一位的。

从字面上讲,甲乙两点互不关联。但久居领导地位的张国焘一看就明白,这是分别从思想上、组织上对他提出的严厉警告。

张国焘也知道,此时张浩的声音已不是湖北黄冈林家大的土话了,而是代表了国际,代表了斯大林的声音。

张国焘在莫斯科工作期间,十分清楚和了解斯大林的脾气和手段,这是一个一提起他的名字就令人胆寒的国际共运领袖。张浩带来的国际的压力和红四方面军南下受挫陷入绝境的事实,迫使张国焘最终低下了头。

很快,他回电党中央,表示服从国际的指示,第二“中央”改称西南局,他自己也将率四方面军北上与一方面军会师。

党中央负责同志向张浩表示祝贺,也心悦诚服地向堂兄表示钦佩之情。林育英、林育蓉 (原名)两兄弟双珠联璧,一时在陕北传为佳话。

彭德怀有些担心,一怕红军渡不过黄河,二怕东渡黄河后在军阻截下回不了陕北。 因此,他打电报向 毛主席 提出,要绝对保证部队同陕北根据地的联系。

对此, 毛主席满脸不高兴,他见到彭德怀后气冲冲地说: “你去绝对保证,我是不能绝对保证的。”

黄河以东是山西“土皇帝”阎锡山的天下。阎锡山把山西视作自家花园,连外境的一只野兔也不愿放进。 为此,他和蒋介石、冯玉祥等人曾经大打出手,尸横遍野。到最后,连蒋介石也奈何不得这位“阎老西”。

1935年冬,他一听说红军到了陕北,就沿黄河东岸十多个县构筑了明碉暗堡,普遍实行闾甲、连坐制度,发誓不让红军将半步跨过黄河。

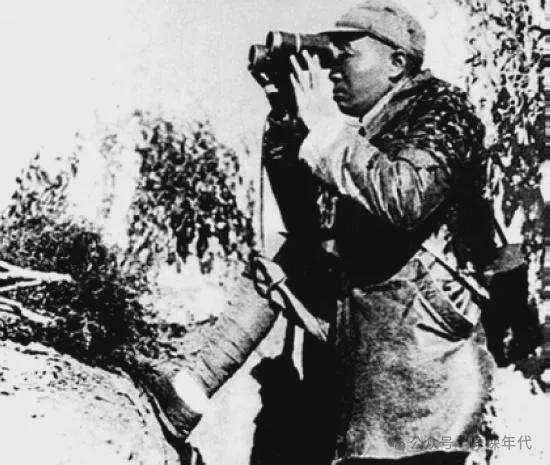

东征前,来到黄河西岸,对东岸敌人的工事设施、兵力配备、火力配置进行了观察,选定了红一军团和红十五军团的渡河点。

1936年的春天来得特别早。才2月份,黄河就已开始解冻,白天黑夜,沿河上下,到处可以听见“咯吱”“咯吱”的冰块崩裂声。鉴于这一情况,建议渡河方式由冰上抢渡改为船渡。

在红军中,每次总攻之前,部队常常为时间准确与否扯皮拉筋,有时上级批评下级延误了时间,下级不服,说按照我们的表还提前了哩。

这是因为当时红军指挥员戴的手表,都是在战场上缴获过来的敌人的手表,式样各异,新旧不一,快慢不同。

见大家又为这个简单的老问题争个不休, 毛主席说: “给各个部队发报,渡河时间不可参差,一律在20号20时开始,以聂荣臻的表为准。”

红一军团二师五团是渡河左翼先遣队。先遣队先将小船由通向黄河的港汊里悄悄地划出,推到水深处,然后载人直向黄河对岸划去。

接近对岸的时候,枪声如炒豆般地响了起来,偷渡变成了强渡。 红军战士迅速登岸,投入战斗,很快突破了江防,向纵深推进。

3月下旬,红军以十五军团为左路军,二十八军和三十军为中路军,红一军团和十五军团八十一师为右路军,兵分三路,向山西腹部进军。

红一军团作战区域是汾河流域。当时,晋军大部被红十五军团牵制于北线,无力抽兵南下,只得眼睁睁地看着红一军团深入汾河富庶地区。

汾河,是山西的天堂。这里的地主除拥有大量土地、羊群外,往往宅第连云,几乎占半个村子,几十匹骡马,连杂色的都没有,把从陕北来的红军战士看傻了眼。

山西财主喜欢把金银财宝埋在地下窖起来,红一军团的战士们很快学会了根据敲打地面的声响来判断窖藏所在位置的方法。

一天, 毛主席打电报给,告诉他红十五军团在北线作战艰苦,伤亡过大,加上处于山区,筹款、扩红等工作开展得不理想,希望红一军团能够拨点兵力给十五军团。

“我还有几个鸟兵?!”气呼呼地把电报摔到桌上,大声说道:“不给,不给。就说没有,不给。”

1937年5月,红军部分干部在陕西识田镇合影。前排左起:乐少华、杨尚昆、聂荣臻、;后排左起:周子昆、陈赓、罗瑞卿、周昆

1936年4月,蒋介石派十个师分两路进军山西,阎锡山也派五个师另两个旅南下,以图南北夹击,形成包围之势。

1936年5月, 毛主席在延川县大相寺主持召开红一方面军团以上干部会议,对红一军团的本位主义观念进行了严肃的批评。这主要是指红一军团拒绝拨兵补充红十五军团的事。

一向以不苟言笑、沉默寡言著称,这次,他索性一声不吭,无动于衷地望着寺外的几株古柏,把问题全推给了他的政委。

这年夏天,颁布命令,调任红军大学校长,任命左权代理一军团军团长,聂荣臻仍任军团政委。

红一军团为他们的军团长举行了简朴而又热烈和隆重的欢送会。政委聂荣臻在致词时,绕开了他们之间的争论和分歧,热情地赞扬了在红一军团工作期间的建树和功绩。

但是,没有对此表示出应有的大将风度。他仍然对与聂荣臻之间过去发生的不悦耿耿于怀。他对聂荣臻说: “我们在一起搞了几年,现在要分手了。过去我们之所以发生分歧,是因为我们看问题的着眼点不同。你是从组织上考虑的,我是从上考虑的。”

聂荣臻笑了笑,然后严肃地说: “你这个说法不对。你把上和组织上绝对对立起来,完全不对头。我们之间争论的许多问题,都是问题。 现在你要走了,又扯这些问题,再扯几天也扯不清楚,还是等以后有机会慢慢谈吧。今天我们主要是欢送你,不谈那些不愉快的事情。”

中国人民抗日红军大学 (简称“红大”)始建于1936年6月1日,这是为即将全面展开的抗日战争准备干部力量而采取的一项战略措施。

按照中央的规定,各军团从军团长到连排基层干部,都必须在红大进行轮训,以求充分利用全面抗战爆发以前的有利时机提高红军自身的战略战术水平。

毛主席希望红大能办成第二个“黄埔军校”,为此,他挑选黄埔军校毕业的来担任红大校长。也常以“校长”之誉而自勖。

1936年,同参加井冈山斗争的部分负责干部在陕北合影。前排左起:1罗荣桓企洞查、2谭希林、3陈光、4杨立三、5陈士榘、6宋裕和、7;后排左起:1赵尔陆、5孙开楚、6,8谢金谷

红大校址最初设在瓦窑堡。1936年6月21日,第八十六师高双成部突袭瓦窑堡,红大即随中央机关撤出瓦窑堡,迁至保安县城。

就在这场突袭事件中,有过一个因惊吓过度而偶尔失态的插曲。这件事是罗瑞卿讲的。他的女儿点点在《非凡的年代》一书中,首次披露了这件事:

由于陕北红军和地方部队没有及时赶到,敌人突然袭击了瓦窑堡。第二天,父亲随到瓦窑堡的后山去观察地形,看看我们有没有收复瓦窑堡的可能。

袭击瓦窑堡的敌人部队大部分都是陕北人,是很熟悉地形的,他们隐蔽得很好。父亲他们估计到这一点,在接近敌人的时候就很小心地弃马步行。

这倒不是因为敌人突然打枪,而是他看见随着枪声仆倒在一块大石头的后面。他想,糟了,一定是负了伤。他就赶快向靠拢。

他还没有爬到藏身的地方,忽然又听见在大声地喊,那声音又尖厉又凄凉,完全变了腔,又走了调。

这时候,父亲还以为是真负了伤,走不得路才大喊要马。 可是,把马牵过来,目标更大,更危险。父亲拉着往回走,几个警卫员也闻声赶来架着往回撤。直到爬上马背,大家才明白他一点伤也没有。

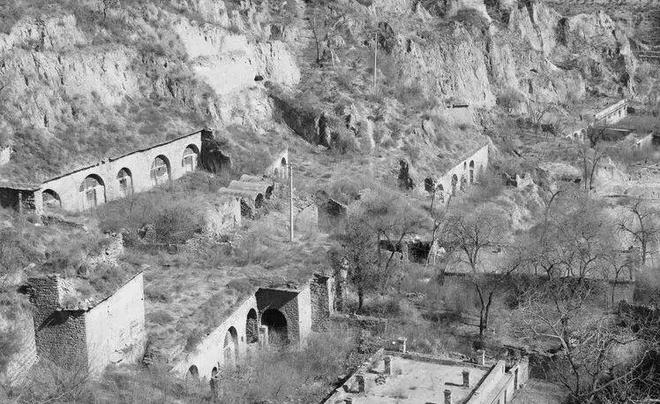

红大进驻保安城地,极目四望,除了荒山野坡,破窑乱洞外,到处是野草乱石,遍地是羊屎马尿。当地一首民谣这样唱道: 保安穷山窝, 破洞比房多,菩萨比人多。

就在这样艰苦的环境中,带领他的学员——那些身经百战、备尝艰辛的红军指挥员们,开始了紧张的学习和生活。

红大第一期学员全部来自于中央红军和十五军团,绝大多数是经过长征的骨干。他们分为三个科。最引人注目的是第一科。

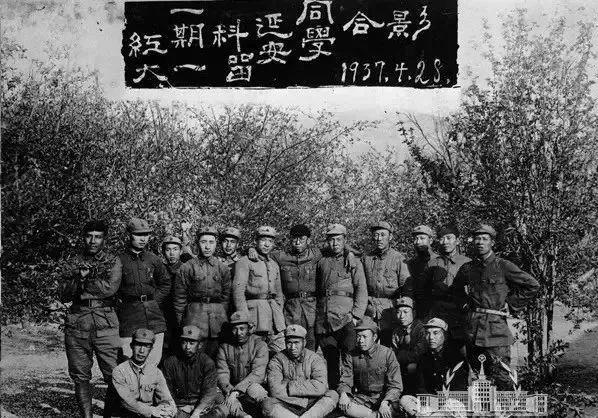

1937年4月28日,红大一期一科学员于延安的合影。前排左起:1莫文骅、3罗瑞卿、4朱德、5杨立三;后排左起:1边章伍、2张爱萍、4、7罗荣桓、8苏振华、9贺晋年、11谭政

1937年春,红军大学更名为“中国人民抗日军事大学” (简称“抗大”),校长仍由担任。这年夏天,由于的疏忽和失误,抗大发生了一起震动保安的。

1937年12月14日,中央局会议后合影。前排左起:项英、凯丰、王明、陈云、;后排左起:康生、彭德怀、张闻天、张国焘、林伯渠(列席)、博古、周恩来、

“有话直说,指着秃子骂光头算啥好汉?我不同意把四方面军从苏区撤出来叫逃跑主义。 中央就没有逃跑主义,中央红军不也从中央苏区撤出来了吗? 如果说逃跑,应该都叫逃跑,中央有,中央红军有,四方面军有,所有红军都有!打不过敌人了,换个地方再打嘛,怎么叫逃跑呢?四方面军从鄂豫皖撤到川陕,部队从二万发展到八万,这样的逃跑有什么不好?”

随后,按照的安排,一个连的红军战士将毛主席所住的窑洞及其附近地区严严实实地警戒起来,防止不测事件。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:小编,转转请注明出处:https://www.yingzhewang.com/dongcha/3992.html